|

母と、ちゃんと話さなくなって随分たつ。別

にけんかしている訳でも、嫌いになった訳でもない。仕事が忙しく、母が床についてから帰宅する日が多いから、夕食をともにする機会が単にめっきり減ったのだ。ま、仕事以外の飲みでも深夜帰宅が多いのは事実だが、それは置いといて。朝は朝とて、いつもあわただしくシャワーだけ浴びてバタバタ出かける。

「ゆうべ、遅かったでしょ。何時に帰ったの?」

「そんなでも」

「いくら三十過ぎたからって、嫁入り前は嫁入り前なんだから」

「はーい」

「味噌汁ぐらい飲んでいきなさいよ」

「ハイハイ」

「ハイは一回って言ってるでしょ」

「ふぁーい」

「きょうも遅いの?」

「……たぶん」

「ちゃんと電話してね、待ってる方は心配なんだから」

「はーい」

「外資系の銀行って、みんなそんな忙しいの?」

「うん」

「仕事も大事だけど、いろいろ考えないと……」

朝からうるさい! とは、言わない。いくら思っても。父が亡くなってから、私への小言は母の唯一の趣味なのだ。一人暮らしを考えない訳でもないが、やっぱり出ていけないよな。おやじ化が進む一人娘は、生返事で乗り切る。「傘持った?」「うん」「車、気をつけてね」「いってきまあす」これが、今朝の過保護会話の全容。

|

|

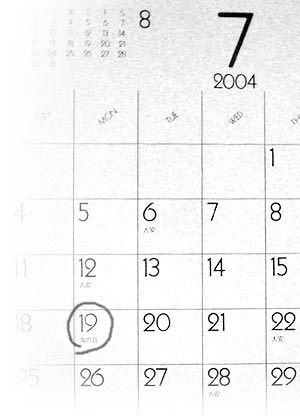

実は、つきあってる人がいる。結婚はできない。日本には第二夫人とかのシステムはないから。あったら第二で我慢できるかどうかは、また、別の問題である。今度の海の日が来ると、五年になる。休日出勤の帰り、初めて二人だけで飲みに行ったのが五年前の海の日なのだ。神様がお膳立てしてくれてたみたいに、すべて自然だった。執着してないつもりなのだが、これまでにつきあった誰よりも長く続いているのは、いったいどういうことなんだろう? 神様が不倫なんか応援していい訳? ま、身を引く必要が生じたら、いつでもすっと引こうと思っている。迷惑はかけたくない。相手にすがりつくような女は、私自身、我慢できない。賢いつもりの女が一番便利な女だって、昔のトレンディ・ドラマの台詞にあったけど、つまるところ美意識の問題なのだと思う。

「もうすぐ、海の日だね」

私のコップにビールを注ぎながら、こういうことをさらっと言う男なのである、斉藤さんは。結婚記念日や奥さんの誕生日なんかも、ちゃんとフォローしてるに違いない。

「今年は、何曜日なんだっけ?」

「やだ。曜日は、月曜日に決まってるでしょ、日にちがずれるだけで」

「そっか、なんか慣れないんだよね。だいたい、おれたち子供の頃は、祭日ですらなかったんだから」

私も、うんうんと納得しながらビールを飲む。斉藤さんと私の記念日じゃなかったら、私だってこんなに大事にしてないだろう。

「トモちゃん、今年、五だっけ?」

「おかげさまで、ちゃんづけしてくださる方も少なくなりました」

「……」

この沈黙が変だった。いつもの斉藤さんなら、こんなところで黙ったりしない。「トモちゃんはトモちゃんでしょ、五でも六でも」とかなんとか言いながら、ニヤニヤするはずだ。だいたい、なんで今さら年なんか確認する?

「……今年の海の日は、もう日本にいない。転勤決まって……メルボルン、家族で……申し訳ないけど、キミのためにも、そういうタイミングなんだと思う」

この店にもう来れないなぁ。衝撃の告白を聞いた瞬間、私は、むしろそっちが残念だった。お気に入りの居酒屋に、最悪の思い出がくっついてしまった。カウンターで隣に座っている斉藤さんが急にひゅーっと遠くなって、近くの酔客のざわざわも、おやじの元気のいい「らっしゃい!」もいきなり音量が下がって、この店のモツ煮もブリカマももう食べられないんだと思いながら、私は壁のお品書きに、あるはずのない答えを探していた。ここで頑張らなくてどうする? この日のために、今まで、逢いたいメールもせずに、我慢強い女を演じてきたのではないか。一度もだよ、一度も。

「心配しなくても、遊びに行ったりしないから。私、コアラって全然かわいいと思わないの。元気でね」

一息で言うなり、私は斉藤さんを見ずに店を出た。割り勘にせずに、いや、支払いもせずに一人で帰ったのは、初めてであった。そして、最後である。

|

「早かったわね」

母が、女学生みたいにはずんだ声で言った。早いか? 十時も回っているというのに。当然だが、誰とも話す気分ではなかった。早く帰宅したのは、失敗である。ここぞとばかりに母のおしゃべりが始まるに違いない。手負いの私に、成す術はない。

「ご飯は?」

「食べた」

母が、一瞬、あれっという風に私の顔を見た。えっ? 私、泣いてないよ。

「お風呂、入ったら?」

「……うん」

「おかあさん、沸かしてあげる」

女学生から新妻に変身した母は、過保護全開で、そそくさと風呂場に向かった。

湯船につかるのは、久しぶりだった。おもいっきり手足が伸ばせる広い湯船なのに、私は体育座りをして両膝を抱えた。小さくなりたかった。毬藻になりたかった。毬藻になって、死ぬまで湯の中で丸まっていたかった。「トモちゃんはトモちゃんでしょ、五でも六でも」言われなかったことばを思い出していた。言われたことばの方は、思い出そうとしてもよく思い出せなかった。意味だけが、涙になって流れていた。涙はいつまでもいつまでも止まらなくて、お風呂がどんどんしょっぱくなっていく。斉藤さんの代わりにコアラを憎もう。海の日にコアラなんかだっこして、ばかみたい。海の日にカンガルーと泳ぐなんて、ばかみたい。海の日に会社に行くなんて、ばかみたい。でも、私は、海の日に、斉藤さんとどこに行きたかったんだろう?

ガラス越しに、母の影が見えた。

「かあさん、先に寝るからね」

「はーい」

「いい加減にしないと、のぼせちゃうわよ」

「はーい」

「……たまには、今日みたいに早く帰ってらっしゃい。トモちゃんの家なんだから」

「……はい」

ごめんね、おかあさん。ざばーっと大きな音をたてて、湯船いっぱいの小さな海に、私はもう一度潜った。

|

|